- 한국어

- English

- 日本語

- 中文

- العربية

- Español

- Français

- Deutsch

- Pусский

- Tiếng Việt

- Indonesian

Par la Journaliste Honoraire de Korea.net Solène Catella de France

Naviguant librement vers l’horreur, le fantastique ou la science-fiction, celui qu’on assimile souvent au « film noir » est un genre à multiples facettes qui fascine autant qu’il effraie. Aujourd’hui figure emblématique du nouveau cinéma coréen, le thriller ne cesse de se réinventer aux côtés de grands cinéastes. À l’image de Bong Joon-ho, récemment sacré aux Oscars pour son film « Parasite », ou encore de Park Chan-wook, pionnier dans son milieu, ce cinéma de genre nous emmène dans un univers empreint de marginalité, où violence et vengeance crèvent l’écran.

Le thriller, vedette du cinéma sud-coréen

Depuis toujours, le cinéma coréen s’est construit et déconstruit au rythme des mutations éprouvées par le pays sur le plan social, économique et politique. Certains genres cinématographiques sont caractéristiques de cet ancrage historique ; le thriller est l’un d’entre eux.

Du début des années 1960 jusqu’à la fin des années 1980, l’industrie cinématographique, comme de nombreux autres secteurs, est bâillonnée par la répression et la censure. À cette époque, la Corée du Sud expérimente deux dictatures militaires sous lesquelles le cinéma est uniquement utilisé à des fins de propagande. L’année 1988 marque un tournant dans l’histoire du pays qui s’engage progressivement sur la voie de la démocratisation, seule alternative à l’enlisement politique et social qui sévit depuis plusieurs décennies. Sans aucune transition, la Corée du Sud bascule alors d’un régime autoritaire à une démocratie.

Alors que le milieu du cinéma reprend peu à peu ses droits, les années 1990 sont marquées par un développement économique, social, politique et culturel extrêmement compressé. La crise financière qui s’abat sur le pays en 1997 fait de l’industrie cinématographique le porte-parole d’une société profondément déboussolée. Cette période offre un terrain propice à l’émergence de films d’un genre jusqu’alors sous-exploré : le thriller. Le cinéma sud-coréen devient dès lors une arène centrale où l’espoir, la peur et les désillusions liées à la réduction des inégalités sont tour à tour abordés, le plus souvent au moyen de la violence.

Symbole d’une génération profondément abîmée, le film de genre deviendra rapidement un exutoire pour tout un pan de jeunes réalisateurs, bientôt reconnus dans le monde entier. Dès la fin des années 1990, le cinéma sud-coréen prend un tournant décisif dans son exportation à l’international, d’abord en Asie, puis aux Etats-Unis et en Europe. La création du Festival du film de Busan en 1996, et, quelques années plus tard, du Korean Film Council (KOFIC) – équivalent du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) en France – joue un rôle significatif dans la dynamisation de l’industrie cinématographique. L’organisme devient rapidement l’interlocuteur privilégié des festivals et des distributeurs étrangers intéressés par le cinéma sud-coréen, encourageant par là même sa promotion sur le marché international.

Festival international du film de Busan (BIFF) ⓒ Compte officiel Facebook de BIFF

Cette récompense marque le début d’un regain d’intérêt envers le cinéma sud-coréen, avec des auteurs qui habituent les festivals aux films de genre, et plus particulièrement aux drames et aux thrillers. Cette nouvelle vague cinématographique se fait en partie remarquer pour ses films ultra-violents, parfois caractérisés comme extrêmes, voire « gores ». « Sympathy for Mr. Vengeance » (Park Chan-wook), « A Bittersweet Life » (Kim Jee-woon) et « Breathless » (Yang Ik-joon) en font partie, au même titre que le célébrissime « Parasite » (Bong Joon-ho), premier film coréen à décrocher la Palme d'or. Ces films « coup de poing », aux motifs répétitifs bien particuliers, sont devenus la marque de fabrique d’un genre cinématographique fortement identitaire : le revenge thriller.

Le revenge thriller : portrait d’un thriller made in Korea

Jusqu’à la fin des années 1990, le revenge thriller n’a pourtant rien d’un genre populaire. Les quelques films à succès sortis plus tôt aux Etats-Unis et au Royaume-Uni s’essoufflent rapidement, entraînant dans leur chute un genre cinématographique mort-né. Il faut alors attendre le début des années 2000 pour que le thriller soit durablement investi puis reconnu dans la communauté cinéphile. Aux côtés d’une poignée de réalisateurs, Park Chan-wook s’y illustre avec brio et à de multiples reprises. Auteur d’une trilogie autour du thème de la vengeance, le réalisateur sud-coréen met en scène des personnages qui pensent pouvoir s’accomplir justiciers, mais dont l’entreprise s’avère complètement stérile et amorale.

La trilogie de la vengeance de Park Chan-wook : « Sympathy for Mister Vengeance » (복수는 나의 것), « Old Boy » (올드보이) et « Lady Vengeance » (친절한 금자씨). ⓒ KMDb

Old Boy ou la vengeance portée à son paroxysme

Au panthéon des revenge thriller, « Old Boy » (2003), second volet de la trilogie orchestrée par Park Chan-wook, figure parmi les films plus emblématiques jamais réalisés. Précurseur dans son genre aux côtés de « Memories of Murder » (Bong Joon-ho), le réalisateur propose au travers de son œuvre une relecture moderne du Comte de Monte-Cristo cristallisée par le personnage mythique d’Oh Dae-su. Kidnappé puis relâché quinze ans plus tard sans raison, celui-ci incarne alors tout ce qu’on peut attendre d’un anti-héros. Jusqu’alors désabusé et flegmatique, Oh Dae-su se révèle une fois libéré aussi monstrueux que son ravisseur, Lee Woo-jin. Tout à la fois victimes et bourreaux, les deux protagonistes se livrent une bataille sans merci, où violence et vengeance se répondent graduellement.

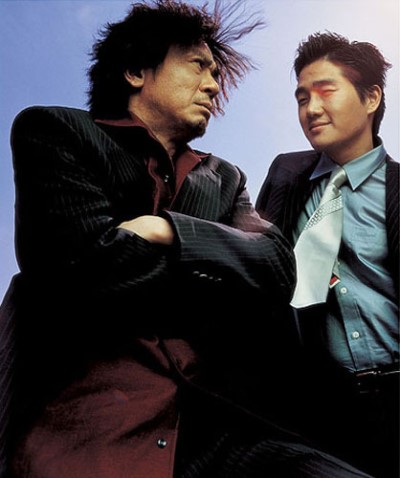

Oh Dae-su (à gauche) et Lee Woo-jin (à droite), instruments de vengeance. ⓒ KMDb

* Cet article est rédigé par un journaliste honoraire de Korea.net. Notre groupe des journalistes honoraires est partout dans le monde, pour partager sa passion de la Corée du Sud à travers Korea.net.

etoilejr@korea.kr