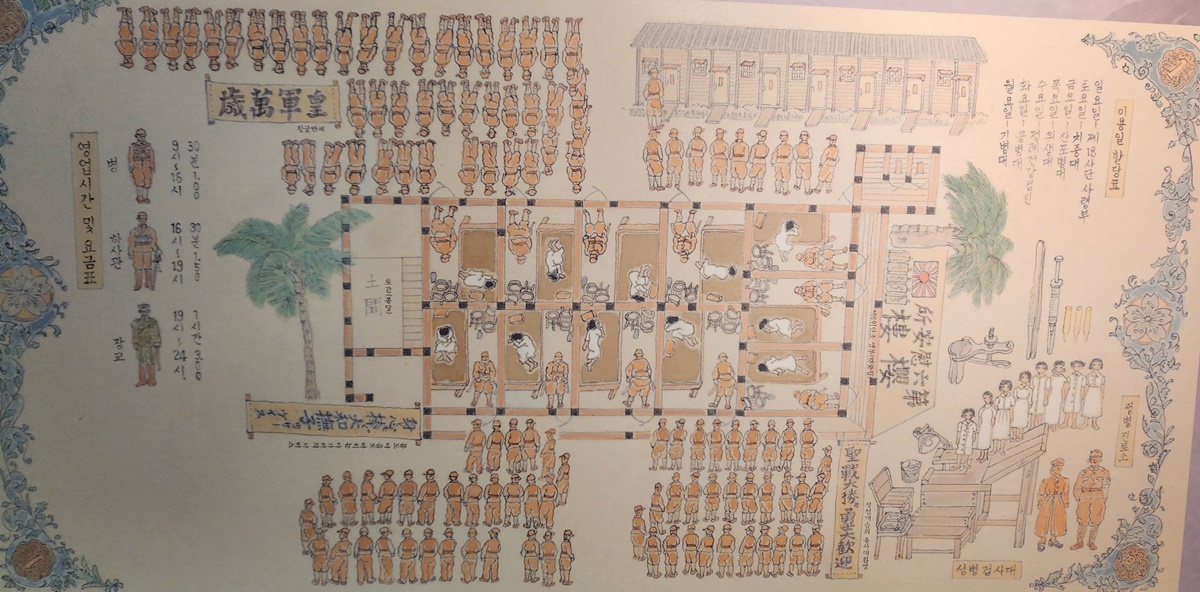

Lee Na-young, présidente du Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan, pose devant un tableau signé Kang Duk-kyung, une victime de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise, à Séoul, le 24 juillet 2025. © Lee Jihae / Korea.net

Par Lee Jihae

Le 14 août 1991, Kim Hak-sun, une des nombreuses Coréennes forcées à l'esclavage sexuel par l'armée impériale japonaise durant la Seconde guerre mondiale, rendait publique l’histoire de son passé. En 2018, la Corée a dédié cette même date pour commémorer leur mémoire. À cette occasion, Korea.net s’est entretenu avec Lee Na-young, présidente du Conseil coréen pour la justice et le souvenir des esclaves sexuelles de l’armée japonaise (Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan), organisme chargé de recueillir les témoignages des victimes et de perpétuer le devoir de mémoire.

Korea.net : Il existe une controverse autour des termes de femmes de réconfort et d’esclavage sexuel. Quelle expression serait-il juste d’employer ?

Lee Na-young : Le terme officiel utilisé par l’ONU est celui d’esclavage sexuel militaire du Japon. Le gouvernement de la République de Corée et notre organisation font quant à eux référence aux femmes de réconfort victimes de l’armée japonaise, afin de mentionner spécifiquement l’auteur de ces actes. L'expression femmes de réconfort reflète quant à elle le point de vue des hommes auteurs de ces actes et nie toute coercition et violence.

La tentative d’inscrire les documents liés aux femmes de réconfort victimes de l’armée japonaise au registre Mémoire du monde de l’UNESCO en 2016 s'est soldée par un échec. Dans quel contexte cela est-il arrivé ?

Une quinzaine d’associations de huit pays (Corée, Japon, Chine, Taïwan, Philippines, Indonésie, Timor oriental et Pays-Bas) avaient compilé une collection de 2 744 documents (témoignages de victimes, documents historiques, comptes-rendus, photos, vidéos, etc.). Malheureusement, le gouvernement japonais s'est opposé à cette inscription et la demande a été refusée.

Une peinture exposée au War & Women's Human Rights Museum décrit une scène d’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise. © Lee Jihae / Korea.net

Pourquoi les déclarations faites par le gouvernement japonais dans les années 1990 ne sont-elles pas considérées comme de véritables excuses par la Corée ?

Avec la reconnaissance grandissante de l’existence de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise, le gouvernement japonais a déclaré à deux reprises, en 1992 et 1993, reconnaître l’implication de l’armée japonaise dans de tels actes ainsi que la coercition exercée et promettait d’enseigner ses faits. Mais il a rejeté la responsabilité sur les organisations privées et a refusé de reconnaître son rôle. Ce qui pose le plus problème, c'est d'avoir essayé de banaliser la réalité et de déformer l’histoire.

Quels sont les problèmes liés à l'accord signé en 2015 entre la Corée et le Japon sur le sujet ?

Cet accord ne peut être considéré comme légitime. Sur le plan procédural, il n'y eut ni rapport à l'Assemblée nationale ni audience publique, et la signature d'un accord fut annoncée lors d'une conférence de presse conjointe des ministres des Affaires étrangères des deux pays sans même qu'un tel accord ait été signé. Les ministères des Affaires étrangères des deux pays ont même publié des communiqués de presse différents ! Son contenu est tout aussi problématique. Le gouvernement japonais a nié toute responsabilité juridique, qualifiant le milliard de yens de « paiement de consolation » plutôt que de « compensation ». De plus, il a tenté d'étouffer toute discussion ultérieure sur la question en utilisant l'expression « résolution définitive et irréversible ». Il a même exigé le retrait des statues dédiées aux victimes, dont les voix n'ont pas été prises en compte dans l'établissement de l'accord. C'est pour cette raison que l'ONU le qualifiera d'« accord politique ».

Une statue dédiée aux femmes de réconfort victimes de l’armée japonaise au War & Women's Human Rights Museum, à Séoul. © Lee Jihae / Korea.net

Pourquoi le Asian Women's Fund, créé par le gouvernement japonais en 1995, est-il problématique ?

Il ne s'agissait pas d'une indemnisation officielle du gouvernement japonais, mais d'une collecte de fonds auprès des citoyens. Elle a été perçue comme une manœuvre du gouvernement japonais pour se soustraire à sa responsabilité juridique sous couvert de « responsabilité morale ». C'est pourquoi un nombre important de victimes ont refusé les fonds. Le projet a finalement été suspendu en mars 2007.

Que faudrait-il faire en faveur des femmes de réconfort victimes de l’armée japonaise ?

Six femmes encore vivantes sont actuellement reconnues en tant que victimes par le gouvernement coréen, qui a le devoir de préserver leur mémoire. Au Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan, nous menons un projet d’archivage numérique contenant les témoignages de victimes et des documents historiques et avons développé un site Internet multilingue pour diffuser cette mémoire. Nous gérons le War & Women's Human Rights Museum, situé dans l’arrondissement de Mapo, à Séoul, et avons mis en place un fonds d’aide (Butterfly Fund) à toutes les victimes de violences sexuelles en temps de guerre dans le monde. Par-dessus tout, l'intérêt et la participation du grand public sont les moteurs de la préservation de la vérité. La mémoire exige des comptes, et ces comptes exigent des actes.

jihlee08@korea.kr