- 한국어

- English

- 日本語

- 中文

- العربية

- Español

- Français

- Deutsch

- Pусский

- Tiếng Việt

- Indonesian

ⓒ Netflix

Par la Journaliste Honoraire de Korea.net No Yon KWON GRIMBERT de France

Dans « Squid Game : les raisons d’un succès planétaire », le podcast français du 26 octobre 2021 du journal Le Monde, Pauline Croquet et Thomas Sotinel, journalistes, offrent une analyse culturelle et sociale du phénomène Squid Game. Voici le décryptage décrypté.

Le podcast fait d’abord entendre la fameuse ritournelle du jeu exprimé par la voix d’un enfant coréen dans la série, et la fait suivre par la ritournelle de « 1, 2, 3, soleil » clamée par un enfant français. On y entend l’innocence dans les deux voix, pourtant l’univers de la voix de l’enfant coréen est devenue une référence de survie et d’émotions bouleversantes dans le monde entier en quelques semaines.

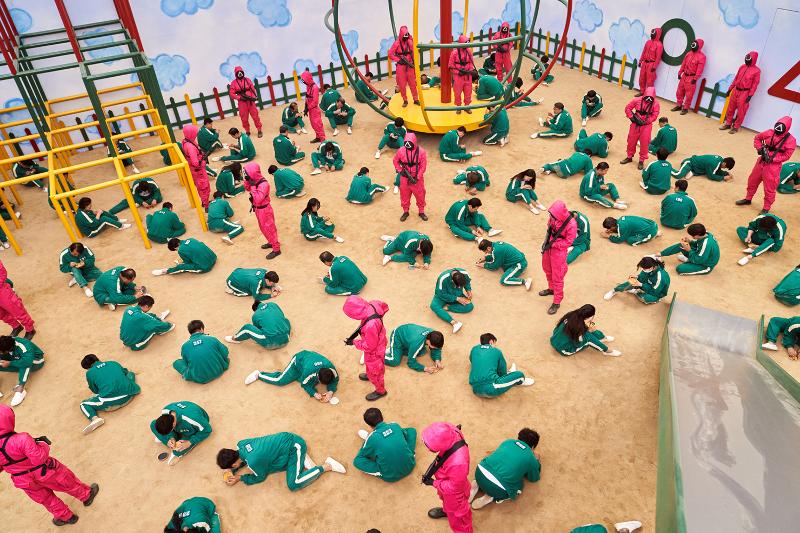

Décor enfantin, tirelire en forme de cochon, adultes surendettés... si on joue, on est prêt à mourir pour gagner. Le premier facteur du succès planétaire de Squid Game, est le but de son histoire : être le dernier survivant pour empocher la plus grosse cagnotte. Le podcast précise que c’est Netflix qui a décroché la plus grosse cagnotte de leur propre histoire, sans avoir vu un tel succès venir : 900 millions de dollars récoltés un mois après la sortie de Squid Game, un montant communiqué par Bloomberg News selon les documents internes de Netflix diffusés sans leur autorisation. Les chiffres annoncés par Netflix sont de 132 millions de foyers qui ont regardé au moins deux minutes de la série, dont 87 millions qui ont regardé l’intégralité des neuf épisodes.

Le podcast cite le phénomène Squid Game sur les réseaux sociaux comme étant le second facteur du succès planétaire. Certes, les premières images de la série sont très vite devenues des mèmes, et les personnes qui les ont partagés ont gagné énormément d’abonnés sur leurs propres comptes. Squid Game est aussi la série parfaite pour faire parler sur les réseaux sociaux. Elle engendre des discussions, des débats, des analyses à l’infini, par exemple au sujet des masques, au sens figuré, que portent les adultes. Squid Game est aussi la série idéale pour inspirer des challenges, sur les réseaux sociaux qui en sont le lieu de prédilection.

Squid Game vend, même sans faire appel au merchandising. Le podcast évoque la vente des chaussures Vans blanches que portent les personnages-candidats de la série ; celle-ci a augmenté de 7 800 % sur ce modèle de chaussure précisément. Les déguisements et costumes inspirés de la série se vendent également sans compter sur Amazon et les boutiques éphémères. Quant aux challenges, les fans s’en nourrissent à volonté sans aller jusqu’à la mort. Les restaurants et boutiques coréens offrent des cadeaux aux releveurs de défis.

Est-ce que ce résultat commercial est l’œuvre d’une préméditation ? A cette question, la réponse entendue dans le podcast est que « si c’était le cas, ce serait tellement diabolique qu’on ne voit même pas la préméditation ». Netflix avait déjà connu un succès précédent ressemblant à Squid Game avec Casa de Papel. Netflix réussit en frappant plus fort avec Squid Game, en ajoutant une dimension mythologique à la création d’une série « basée sur un projet exhumé, oublié dans un carton par le réalisateur depuis dix ou quinze ans ».

Le sujet de gagner quitte à mourir est vieux comme les gladiateurs. Battle royale, Hunger Game, Fortnite, « Koh-Lanta »... chaque génération a son Battle Royale. L’actualité pandémique avec ses confinements et déconfinements semble avoir créé un terrain particulièrement favorable à l’émergence de Squid Game.

Le discours sur l’argent que propose Squid Game, sans détour, est un ingrédient unique qui a su mobiliser le public, notamment suite à la pandémie qui a creusé le fossé entre riches et pauvres. Le facteur indicible de ce rapport à l’argent, que traite par ailleurs le film Parasite qui a obtenu la Palme d’Or au Festival International de Film de Cannes, est l’ingrédient clé de cette série. On y démontre avec évidence et logique que toute notion de partage de richesse est pure illusion, qu’il faut se battre pour survivre. C’est une critique sana fard du capitalisme.

Les personnages de la série sont typiquement coréens. Et pourtant, la série a rencontré le succès à l’international grâce aux archétypes représentés par ces personnages. Netflix a certes changé l’habitude de consommation des audiences internationales, qui cliquent aujourd’hui plus facilement par curiosité, quelle que soit l’origine d’un film ou une série. Mais la Corée attire, notamment la jeunesse, aussi bien par le monde sucré et multicolore des couleurs saturées de la K-pop, que par la noirceur de ses drames sociaux sombres et violents des séries et des films. Et ce, toujours avec une référence à la beauté.

Selon les journalistes du podcast, Squid Game a aussi connu le succès en Corée tout en choquant les coréens, et sans emballer la presse coréenne. D’un point de vue français, montrer le vrai visage de la Corée semble avoir été un exercice compliqué sur le sol coréen.

La panique morale autour de l’enfance a également émergé en Europe, car les enfants de moins de 10 ans ont reproduit les défis de la série avec violence. Mais selon les journalistes français, le retour du bâton est à la mesure du succès de la série tout simplement. Ils évoquent les mêmes phénomènes inquiétants qui ont surgi après le succès d’un manga japonais ou de jeux vidéo. Squid Game est donc simplement un phénomène mondial dont tout le monde pouvait s’en emparer.

* Cet article est rédigé par un journaliste honoraire de Korea.net. Notre groupe des journalistes honoraires est partout dans le monde, pour partager sa passion de la Corée du Sud à travers Korea.net.

etoilejr@korea.kr