Voir cet article dans une autre langue

- 한국어

- English

- 日本語

- 中文

- العربية

- Español

- Français

- Deutsch

- Pусский

- Tiếng Việt

- Indonesian

Par la journaliste honoraire de Korea.net Marie-Jaël Florentin de France, photos Marie-Jaël Florentin

Du 31 mai au 16 septembre, le Centre Culturel Coréen de Paris présente une grande exposition en partenariat avec le musée folklorique national de Corée et le musée de Busan. Cette programmation nous propose de découvrir celle qui se hisse au rang de deuxième ville de Corée après Séoul par sa richesse économique et culturelle : Busan.

L’exposition nous fait voyager dans l’histoire de la ville et nous dévoile les événements qui ont façonné son identité. Elle nous plonge aussi dans l’univers culturel très riche qui fait de Busan une ville d’art incontournable. Cet article est une présentation de l’exposition, agrémentée de certains éléments de contexte pour mieux appréhender l’évolution de Busan dans le cadre de l’histoire de la Corée. Je vous emmène avec moi dans cette exploration passionnante. 갑시다!

1876 : la signature du traité de Ganghwa, un tournant majeur pour l’histoire de Busan

Au XIXe siècle, Joseon est connue pour sa politique isolationniste stricte qui lui vaut le surnom de « royaume ermite ». Le Japon, lui, était dans une démarche opposée et avait tenté une approche en envoyant des délégations. Mais elles s’étaient heurtées à une résistance farouche. En 1875, le Japon passe à la vitesse supérieure et lance une offensive militaire au large de l’île de Ganghwa. Cette fois-ci, des négociations sont menées et l’empire de Corée accepte de signer un « traité d’amitié » avec l’empire du Japon.

Malgré ce nom flatteur, il s'agit en réalité d'un traité injuste : seul le Japon a droit à l’extraterritorialité, laissant présager de futurs abus sur le territoire coréen en toute impunité. Par la même occasion, le port de Busan est ouvert aux échanges commerciaux avec le Japon, avec l’engagement que les ports de Chemulpo (actuelle Incheon) et Wonsan suivront. Le traité garantit que les marchands japonais auront le droit de s’installer, de faire du commerce et de louer des bâtiments dans les ports ouverts.

La Corée accepte les termes de ce traité forcé en espérant que l'alliance avec le Japon la protégera d'autres invasions et lui permettra de commencer à importer des produits modernes. La signature de ce traité marque les débuts de l’ouverture de la Corée au Japon pour le meilleur et pour le pire.

Dès 1877, le Japon installe une concession dans la zone des bureaux d’échanges commerciaux, et en 1883 apparaissent un bureau de douane (haekwan) et un bureau commercial (camliseo). La présence japonaise s’impose à Busan.

La Chine, qui maintenait jusqu’alors la Corée dans une position de vassale, voit d’un très mauvais œil la montée en puissance du Japon en Corée. Sa stratégie pour contrebalancer cette influence grandissante est de favoriser la présence d’autres puissances sur le territoire. C’est ainsi que différents traités d’accords commerciaux vont être signés tout au long des années 1880 avec la Corée par les États-Unis, la Russie mais aussi les puissances européennes que sont l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie et la France. Comble de l’ironie, les ressortissants de ces différents pays affluent en Corée par bateau via Busan… depuis le Japon ! Quoi qu’il en soit, la culture occidentale commence à s’implanter tout doucement et Busan est aux premières loges pour être témoin et participante de sa diffusion. Qu’ils soient officiels, missionnaires, médecins ou commerçants, les Occidentaux s’empressent de documenter la culture inconnue qu’ils découvrent : photos, journaux intimes, courriers à leurs proches, etc… Leurs témoignages communiquent de précieuses informations sur le Busan de l’époque, aussi bien concernant le paysage urbain que le style vestimentaire des habitants. Il en ressort une disparité marquée entre la modernité et le confort de la concession japonaise et le vieux Busan encore très traditionnel où habitaient les Coréens.

Busan sous l’occupation japonaise : continuité entre exploitation et développement

Malgré les tentatives de la Corée pour se moderniser par elle-même et rester indépendante, rien ne peut freiner la puissance à double tranchant du Japon. En 1905, l’établissement d’un protectorat marque le début de la colonisation de la Corée. Dans le même temps, cette année marque la mise en service de la gare de Busan et l’inauguration de la ligne ferroviaire qui la relie à Séoul. C’est ainsi que la présence japonaise conduit à des modifications majeures du paysage urbain traditionnel de la ville et du port. Les quartiers d’habitation s’étendent, les auberges et boutiques se développent, des réseaux d’eau potable et d’assainissement sont mis en place. En 1915, le tram est mis en service. En 1934, les travaux du pont reliant Busan à l’île de Yeongdo, premier pont à bascule d’Asie, se terminent. Ainsi, la présence japonaise continuera à évoquer un mélange complexe d’oppression et de modernisation pour la ville de Busan.

La Guerre de Corée : un point de bascule pour Busan

Cinq ans après la fin de l’occupation, la guerre fratricide qui éclate en 1950 et met à sang tout le pays marque le début d’une nouvelle ère à Busan. Dès le mois d’août, les forces armées de l’ONU et de la Corée du Nord s’affrontent pendant six semaines dans ce qui a été appelé « la bataille du périmètre de Busan ». A l’issue de ce combat, les assauts nord-coréens cessent dans cette zone, préservant la ville des ravages causés par la guerre. Busan est alors déclarée capitale provisoire. Les populations de tout le pays qui fuient le conflit descendent vers elle, venant y chercher refuge. Les familles déplacées se donnent rendez-vous au pont de Yeongdo, dont la renommée a gagné tout le pays. À l’arrivée, nombreux sont donc les réfugiés qui errent sur le port à la recherche des leurs. C’est à cette période que fleurissent sur le quai des stands de voyance, qui font du désespoir et de l’incertitude des réfugiés leur fonds de commerce. Bientôt, la ville est submergée par ces flots de personnes nouvellement arrivées. Les infrastructures mises en place par les Japonais ne suffisent pas à approvisionner tous ces gens en eau potable, la nourriture vient à manquer, le logement aussi, l’emploi est en crise. Busan voit éclore des quartiers entiers de réfugiés. Les bicoques en planches se multiplient le long des quais mais aussi sur les pentes raides qui surplombent le port.

Dans le même temps, la ville et son port sont une plaque tournante majeure pour l’acheminement des renforts et du ravitaillement car les forces armées américaines y sont basées.

L’après-guerre : une créativité artistique et culinaire sans précédent

Un brassage culturel productif

Parmi ceux qui ont afflué de tout le pays pour trouver refuge à Busan se trouvaient des musiciens, peintres et écrivains. Il en ressort une grande effervescence artistique. Compositeurs, paroliers et chanteurs donnent vie en musique à la réalité de l’exil, au manque de la terre natale et au quotidien à Busan. Les peintres mettent leurs talents en commun au sein de la Société de Porcelaine Daehan. Cette entreprise de fabrication de porcelaine rachetée en 1950 aux Japonais par Ji Yeong Jin devient un important lieu d’expression de la culture traditionnelle coréenne pendant une vingtaine d’années : scènes de vie et villages viennent orner des objets décoratifs qui fascinent les visiteurs étrangers. Rapidement, tous ces artistes se réunissent dans les dabang, des cafés culturels où ils peuvent échanger et nourrir leur créativité tout en dégustant thé, café ou autres boissons. Ces lieux sont devenus des emblèmes à part entière du bouillonnement créatif sans précédent qui caractérise alors Busan malgré des temps difficiles.

Naissance d’une culture culinaire inédite

- Milmyeon

L’hiver venu, les réfugiés sont nostalgiques d’un plat réconfortant : les naengmyeon, littéralement des nouilles froides, confectionnées à base d’amidon de sarrasin ou de pomme de terre et servies dans du dongchimi (bouillon de kimchi au radis). Ils en improvisent alors une nouvelle version avec les ingrédients à disposition à Busan. La fécule était denrée rare, par contre l’armée américaine distribuait de la farine de blé dans le cadre de l’aide alimentaire. La recette des naengmyeon fut donc adaptée avec des nouilles à la farine (en coréen, milgaru signifie « farine »). Le plat qui en découla fut donc appelé milmyeon.

- Dwaeji Gukbap

Il s’agit d’une soupe au porc et au riz. L’habitude de préparer un bouillon à base de viande et d’y ajouter du riz remonte à très loin en Corée. Mais il semble que le dwaeji gukbap en tant que tel soit né à Busan. Les réfugiés souffrant de la faim et de la pauvreté auraient récupéré les os jetés par l’armée américaine pour en faire du bouillon, faute d’avoir les moyens d’acheter de la viande.

Années 1960-1980 : Busan au cœur de la politique d’industrialisation

La pêche et la marine en première ligne

On pourrait résumer l’état d’esprit des Busaniens de l’époque par cette phrase : « tous sur le pont ». Tous mettent leurs forces au service de la reconstruction économique.

Le développement de la pêche est valorisé par le gouvernement et bat son plein. Poissons et fruits de mer sont de la matière première offerte par les flots, mais c'est au prix de beaucoup de travail qu'ils sont mis au cœur du commerce à Busan. C'est à cette période que le marché Jagalchi établit sa position de marché au poisson le plus important de Corée, avec entre autres la vente de maquereau. Les vendeuses qui s'y trouvent sont affublées du surnom de « Jagalchi Ajuhmma » jusqu'à ce jour.

Sur l’île de Yeongdo toute proche, reliée à Busan depuis l’inauguration du pont en 1934, les femmes s’activent. Rouille ou crustacés, rien ne résiste aux coups de marteaux minutieux et infatigables qu’elles frappent sur les coques des bateaux. On les surnomme les dames « kangkangi » en référence à leur travail bruyant (« kang kang » pourrait être traduit par « boum boum » en français).

Les hommes de Busan restent confrontés au manque de travail sur terre. Cela les pousse à s’engager comme marins à bord des transporteurs japonais. L’uniforme a beau être flatteur, la réalité est difficile pour ces chefs de famille toujours en mer. Mais les sacrifices qui leur permettent de nourrir leurs familles participent aussi très fortement au développement de l’économie coréenne. Ils sont reconnus pour leur sérieux et leurs compétences si bien qu’ils finissent par travailler sur des bateaux qui vont en Amérique et en Europe. Ils font ainsi entrer des devises étrangères en Corée et acquièrent un savoir-faire qui va être mis au service du développement du transport maritime. Rien que pour l’année 1967, ceux qu’on appelait les madoros ont généré plus de cinq millions de dollars, c'est-à-dire plus que les revenus rapportés par tous les transporteurs coréens de l’époque réunis.

Imports étrangers VS début des exports coréens

Cette époque marque l’introduction pas très légale mais massive de produits internationaux dans le quotidien des habitants de Busan. La plaque tournante de la vente d’articles de contrebande est le marché Gukje (marché international). Proposée à des tarifs abordables, sa marchandise venue des Etats-Unis, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan fait grandir sa popularité.

Dans le même temps, l’après-guerre voit les usines se multiplier à Busan. Les manufactures de textile, sucre et farine sont désignées par l’expression « les 3 blancs ». Les industries du bois et du caoutchouc se développent aussi rapidement. Cette période marque l’avènement des actuels chaebols Samsung, LG Chemical et LG Electronics, qui sont fondés à Busan sous les noms de Jeil Jedang, Lucky Chemical et Geumsung.

C’est ainsi qu’on voit apparaître de plus en plus de produits « made in Busan », qui commencent à partir vers l’international depuis le port. Cela est en totale adéquation avec le modèle économique voulu par le pouvoir, c’est-à-dire une industrialisation basée sur l’exportation.

En parallèle, on assiste à une volonté de redécouverte et de valorisation de la culture coréenne : après des décennies voire des siècles d’exposition forcée à des cultures étrangères (chinoise, japonaise, occidentale), la Corée aspire à se réapproprier son identité et son héritage culturel millénaire. L’accent est alors mis sur les arts traditionnels, dans lesquels le chant et la danse occupaient une place de choix. Ces performances masquées étaient étroitement associées aux rituels chamaniques ancestraux.

L’intérêt du grand public pour la culture coréenne antique est favorisé par des reportages dans la presse. Par exemple, de 1960 à 1962, la série de reportages « Les maîtres du patrimoine culturel » publiée par le Hanguk Ilbo met en avant les arts traditionnels. Cette démarche a été appelée par certains historiens “le nationalisme culturel”. C’est dans ce cadre que les arts scéniques traditionnels de Busan sont mis en lumière. En 1967, le Dongnae Yaryu, un mélange de théâtre et de danse masqués originaires de Dongnae, est nommé « Patrimoine culturel immatériel important » n°18 (l’appellation actuelle est « Patrimoine culturel immatériel national »). Et en 1971, c’est au tour du Suyeong Yaryu (performance traditionnelle de la zone de Syeong) de suivre le même chemin.

Busan aujourd’hui : une référence économique et culturelle internationale où passé, présent et futur cohabitent

Busan est une métropole moderne et dynamique. Elle garde de son passé tumultueux une résilience à tout épreuve et une capacité impressionnante à s'adapter. Son port est désormais un incontournable dont la capacité logistique impressionnante est reconnue à l'échelle mondiale. Ses conteneurs à perte de vue font partie du paysage de cette ville qui reste indéniablement une cité industrielle au cœur des exportations coréennes. La ville reste aussi fidèle à son statut de lieu de rencontre artistique. En effet, Busan est un acteur majeur de la scène cinématographique depuis le lancement en 1996 du Festival international du film de Busan (BIFF). Sa programmation au long des 27 dernières années a joué un rôle de premier plan dans la diffusion du cinéma asiatique et a contribué à la montée en puissance de l’industrie du cinéma coréen.

En tant que candidate pour l’Exposition Universelle de 2030, la ville se veut résolument tournée vers l’avenir, au cœur des enjeux climatiques, énergétiques, technologiques et éducationnels mondiaux.

On souhaite à Busan que sa candidature soit retenue pour cet événement de très grande ampleur. 부산, 화이팅!

* Cet article a été rédigé par une journaliste honoraire de Korea.net. Présents partout à travers le monde, nos journalistes honoraires partagent leur passion de la Corée du Sud à travers Korea.net.

caudouin@korea.kr

Du 31 mai au 16 septembre, le Centre Culturel Coréen de Paris présente une grande exposition en partenariat avec le musée folklorique national de Corée et le musée de Busan. Cette programmation nous propose de découvrir celle qui se hisse au rang de deuxième ville de Corée après Séoul par sa richesse économique et culturelle : Busan.

L’exposition nous fait voyager dans l’histoire de la ville et nous dévoile les événements qui ont façonné son identité. Elle nous plonge aussi dans l’univers culturel très riche qui fait de Busan une ville d’art incontournable. Cet article est une présentation de l’exposition, agrémentée de certains éléments de contexte pour mieux appréhender l’évolution de Busan dans le cadre de l’histoire de la Corée. Je vous emmène avec moi dans cette exploration passionnante. 갑시다!

1876 : la signature du traité de Ganghwa, un tournant majeur pour l’histoire de Busan

Au XIXe siècle, Joseon est connue pour sa politique isolationniste stricte qui lui vaut le surnom de « royaume ermite ». Le Japon, lui, était dans une démarche opposée et avait tenté une approche en envoyant des délégations. Mais elles s’étaient heurtées à une résistance farouche. En 1875, le Japon passe à la vitesse supérieure et lance une offensive militaire au large de l’île de Ganghwa. Cette fois-ci, des négociations sont menées et l’empire de Corée accepte de signer un « traité d’amitié » avec l’empire du Japon.

Malgré ce nom flatteur, il s'agit en réalité d'un traité injuste : seul le Japon a droit à l’extraterritorialité, laissant présager de futurs abus sur le territoire coréen en toute impunité. Par la même occasion, le port de Busan est ouvert aux échanges commerciaux avec le Japon, avec l’engagement que les ports de Chemulpo (actuelle Incheon) et Wonsan suivront. Le traité garantit que les marchands japonais auront le droit de s’installer, de faire du commerce et de louer des bâtiments dans les ports ouverts.

La Corée accepte les termes de ce traité forcé en espérant que l'alliance avec le Japon la protégera d'autres invasions et lui permettra de commencer à importer des produits modernes. La signature de ce traité marque les débuts de l’ouverture de la Corée au Japon pour le meilleur et pour le pire.

Dès 1877, le Japon installe une concession dans la zone des bureaux d’échanges commerciaux, et en 1883 apparaissent un bureau de douane (haekwan) et un bureau commercial (camliseo). La présence japonaise s’impose à Busan.

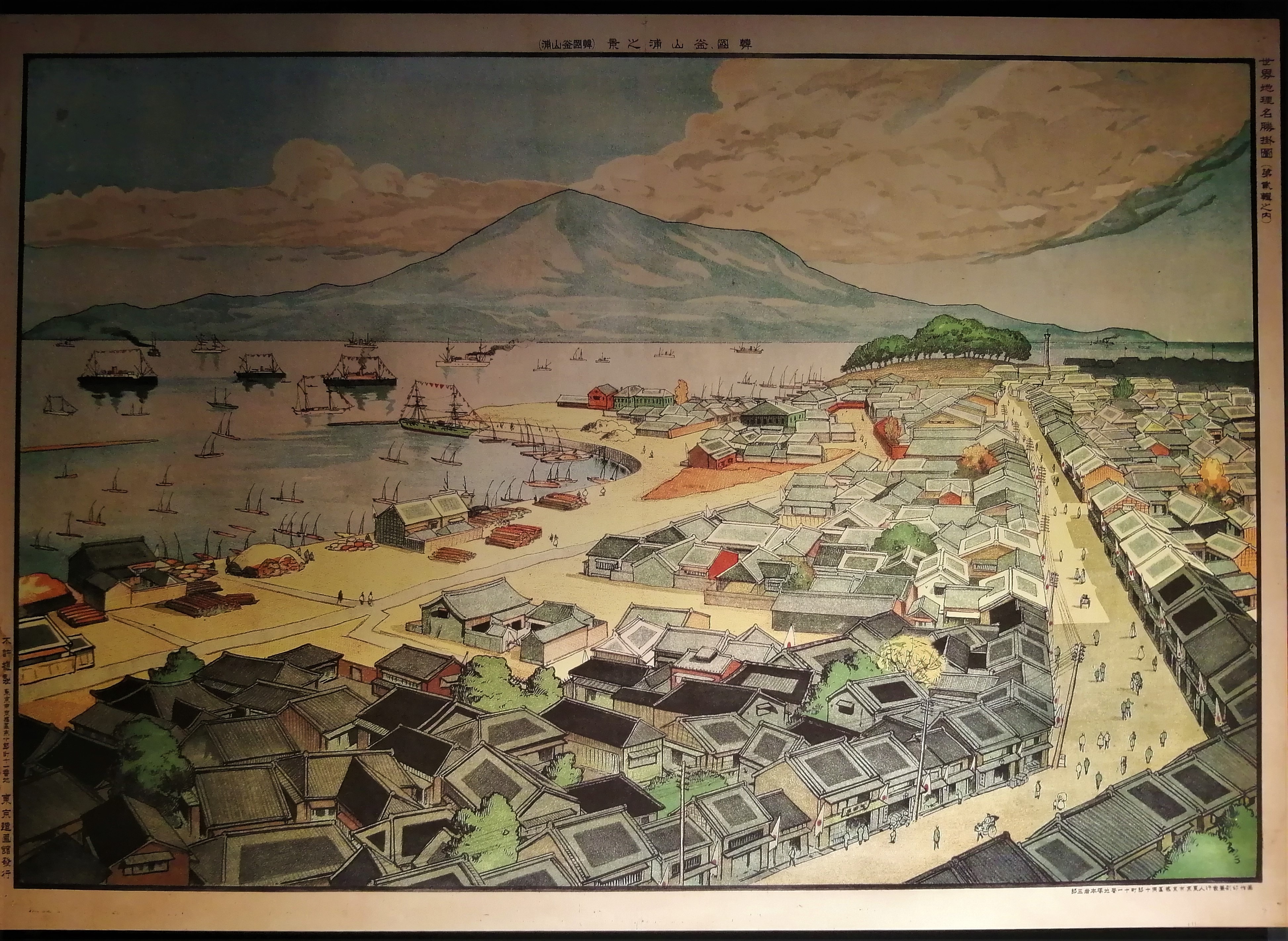

La Chine, qui maintenait jusqu’alors la Corée dans une position de vassale, voit d’un très mauvais œil la montée en puissance du Japon en Corée. Sa stratégie pour contrebalancer cette influence grandissante est de favoriser la présence d’autres puissances sur le territoire. C’est ainsi que différents traités d’accords commerciaux vont être signés tout au long des années 1880 avec la Corée par les États-Unis, la Russie mais aussi les puissances européennes que sont l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie et la France. Comble de l’ironie, les ressortissants de ces différents pays affluent en Corée par bateau via Busan… depuis le Japon ! Quoi qu’il en soit, la culture occidentale commence à s’implanter tout doucement et Busan est aux premières loges pour être témoin et participante de sa diffusion. Qu’ils soient officiels, missionnaires, médecins ou commerçants, les Occidentaux s’empressent de documenter la culture inconnue qu’ils découvrent : photos, journaux intimes, courriers à leurs proches, etc… Leurs témoignages communiquent de précieuses informations sur le Busan de l’époque, aussi bien concernant le paysage urbain que le style vestimentaire des habitants. Il en ressort une disparité marquée entre la modernité et le confort de la concession japonaise et le vieux Busan encore très traditionnel où habitaient les Coréens.

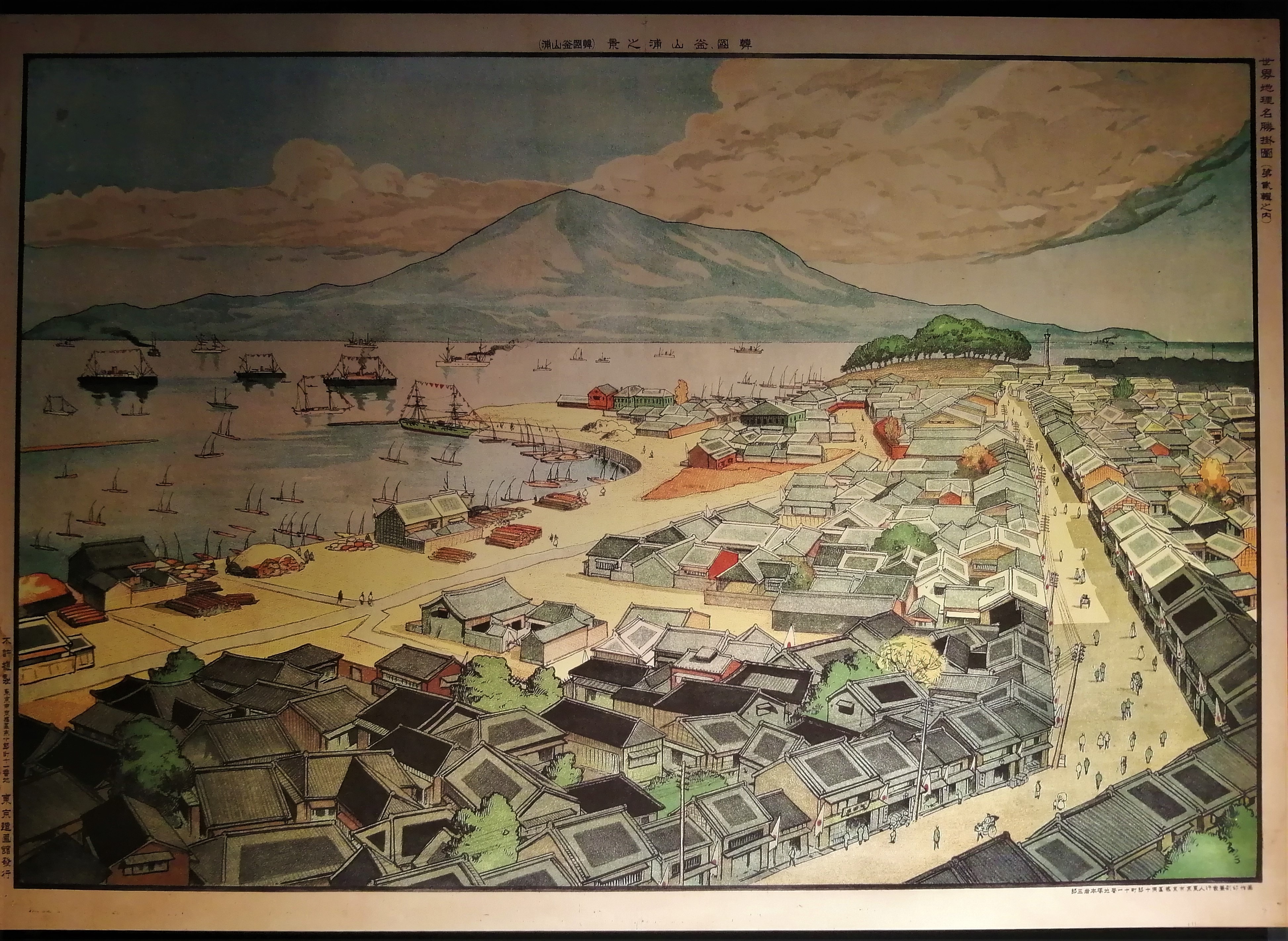

Croquis de la vue sur Busanpo (musée maritime), 1903-1905.

Busan sous l’occupation japonaise : continuité entre exploitation et développement

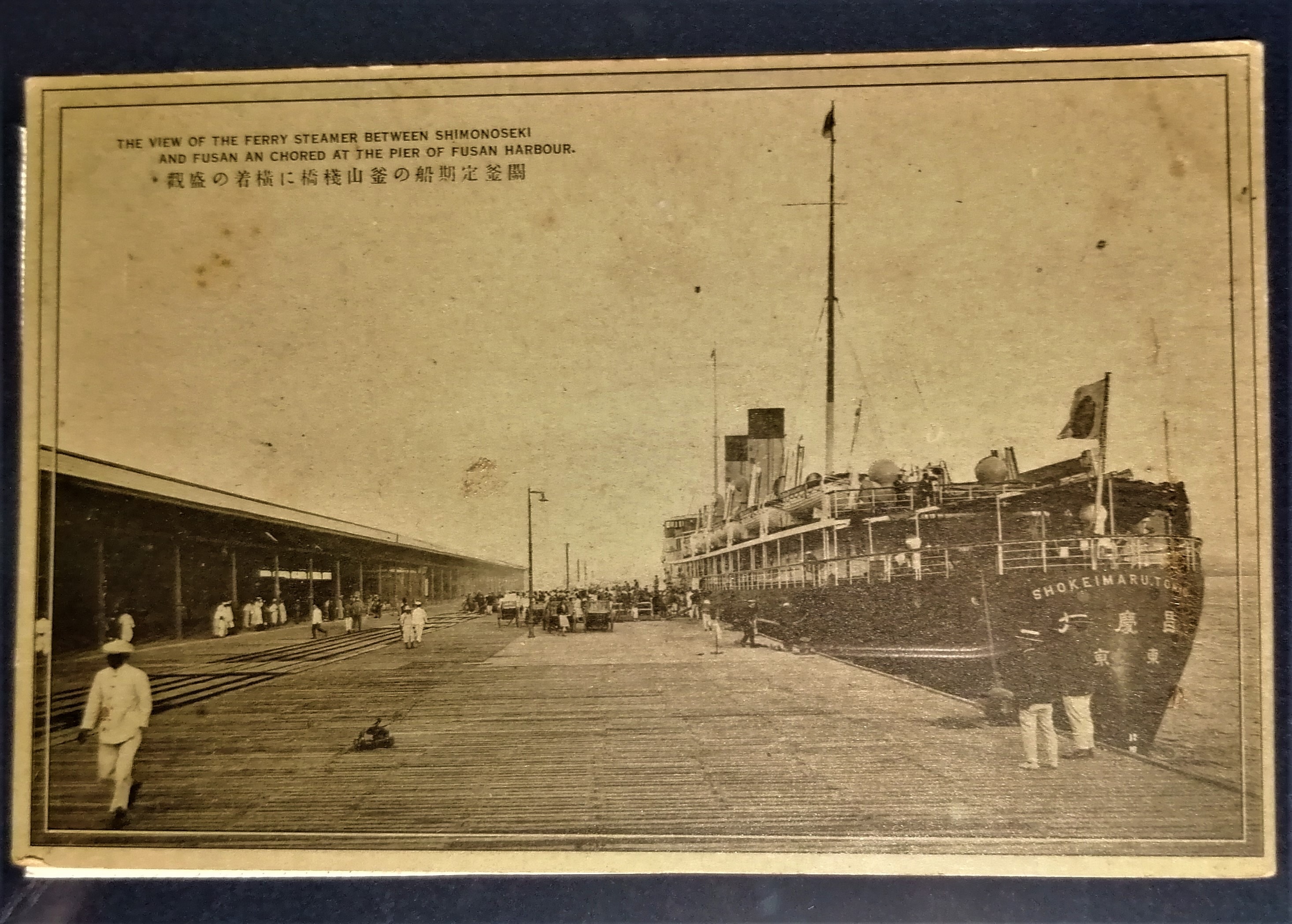

Malgré les tentatives de la Corée pour se moderniser par elle-même et rester indépendante, rien ne peut freiner la puissance à double tranchant du Japon. En 1905, l’établissement d’un protectorat marque le début de la colonisation de la Corée. Dans le même temps, cette année marque la mise en service de la gare de Busan et l’inauguration de la ligne ferroviaire qui la relie à Séoul. C’est ainsi que la présence japonaise conduit à des modifications majeures du paysage urbain traditionnel de la ville et du port. Les quartiers d’habitation s’étendent, les auberges et boutiques se développent, des réseaux d’eau potable et d’assainissement sont mis en place. En 1915, le tram est mis en service. En 1934, les travaux du pont reliant Busan à l’île de Yeongdo, premier pont à bascule d’Asie, se terminent. Ainsi, la présence japonaise continuera à évoquer un mélange complexe d’oppression et de modernisation pour la ville de Busan.

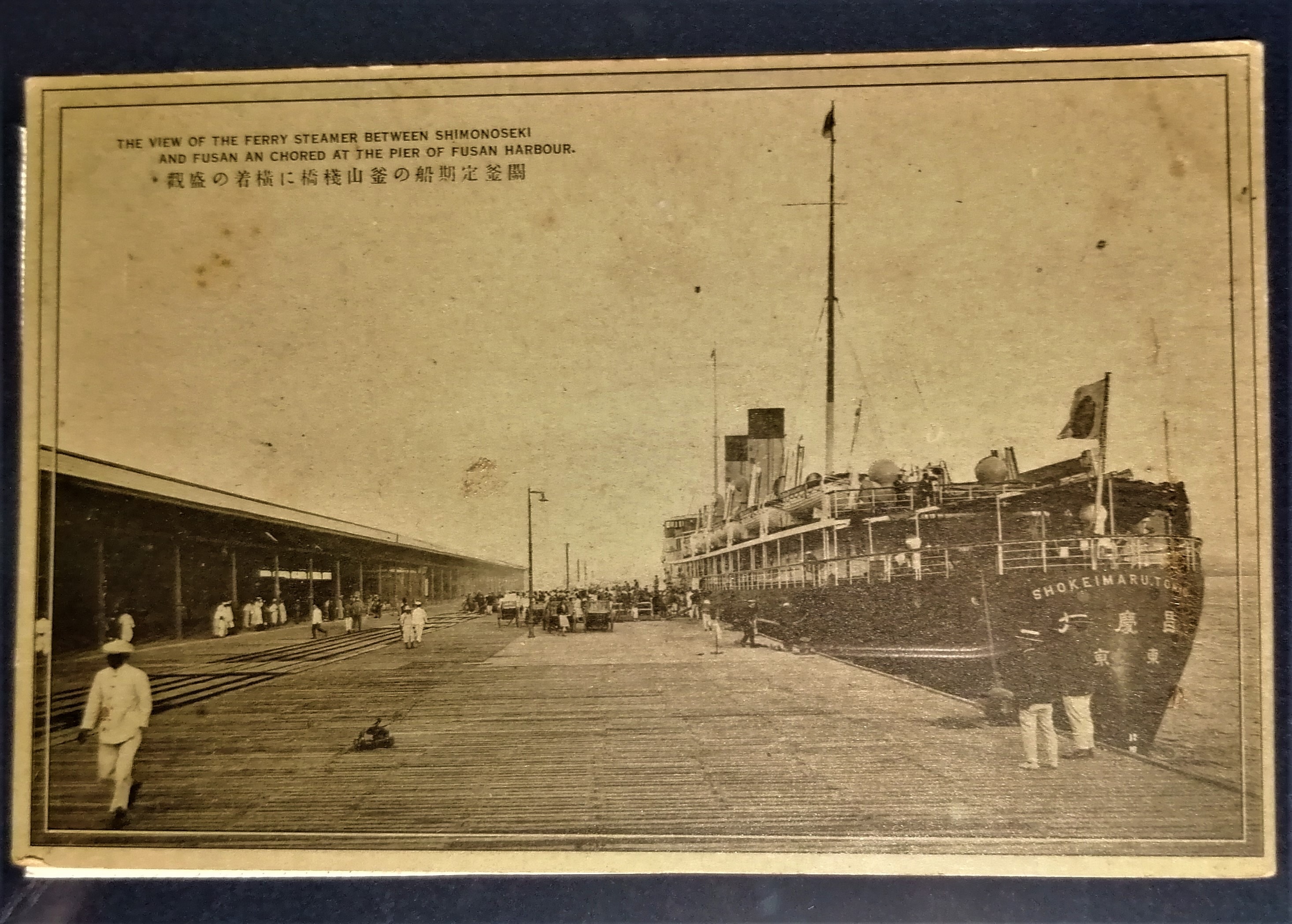

Carte postale port de Busan années 1920-1930.

La Guerre de Corée : un point de bascule pour Busan

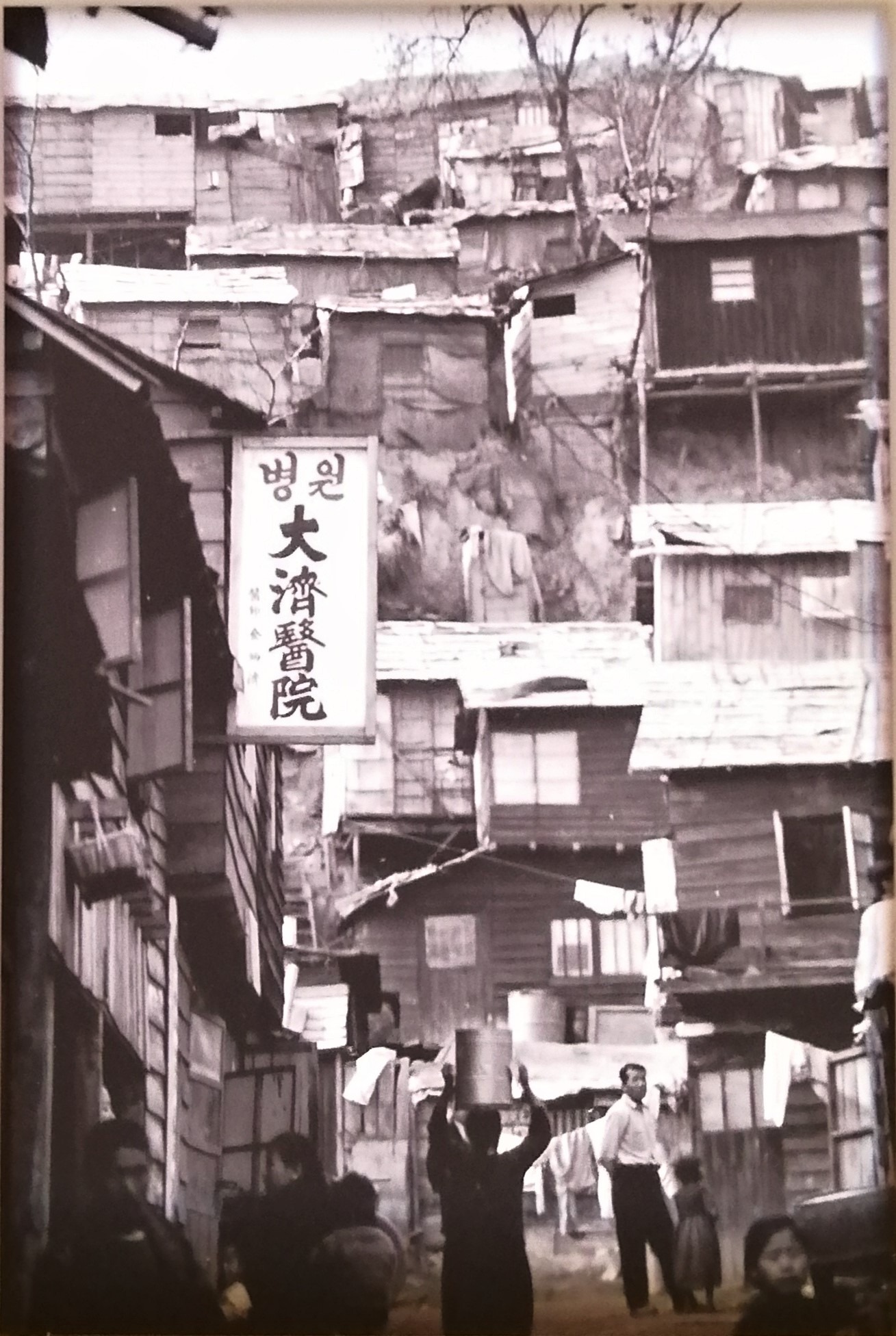

Cinq ans après la fin de l’occupation, la guerre fratricide qui éclate en 1950 et met à sang tout le pays marque le début d’une nouvelle ère à Busan. Dès le mois d’août, les forces armées de l’ONU et de la Corée du Nord s’affrontent pendant six semaines dans ce qui a été appelé « la bataille du périmètre de Busan ». A l’issue de ce combat, les assauts nord-coréens cessent dans cette zone, préservant la ville des ravages causés par la guerre. Busan est alors déclarée capitale provisoire. Les populations de tout le pays qui fuient le conflit descendent vers elle, venant y chercher refuge. Les familles déplacées se donnent rendez-vous au pont de Yeongdo, dont la renommée a gagné tout le pays. À l’arrivée, nombreux sont donc les réfugiés qui errent sur le port à la recherche des leurs. C’est à cette période que fleurissent sur le quai des stands de voyance, qui font du désespoir et de l’incertitude des réfugiés leur fonds de commerce. Bientôt, la ville est submergée par ces flots de personnes nouvellement arrivées. Les infrastructures mises en place par les Japonais ne suffisent pas à approvisionner tous ces gens en eau potable, la nourriture vient à manquer, le logement aussi, l’emploi est en crise. Busan voit éclore des quartiers entiers de réfugiés. Les bicoques en planches se multiplient le long des quais mais aussi sur les pentes raides qui surplombent le port.

Dans le même temps, la ville et son port sont une plaque tournante majeure pour l’acheminement des renforts et du ravitaillement car les forces armées américaines y sont basées.

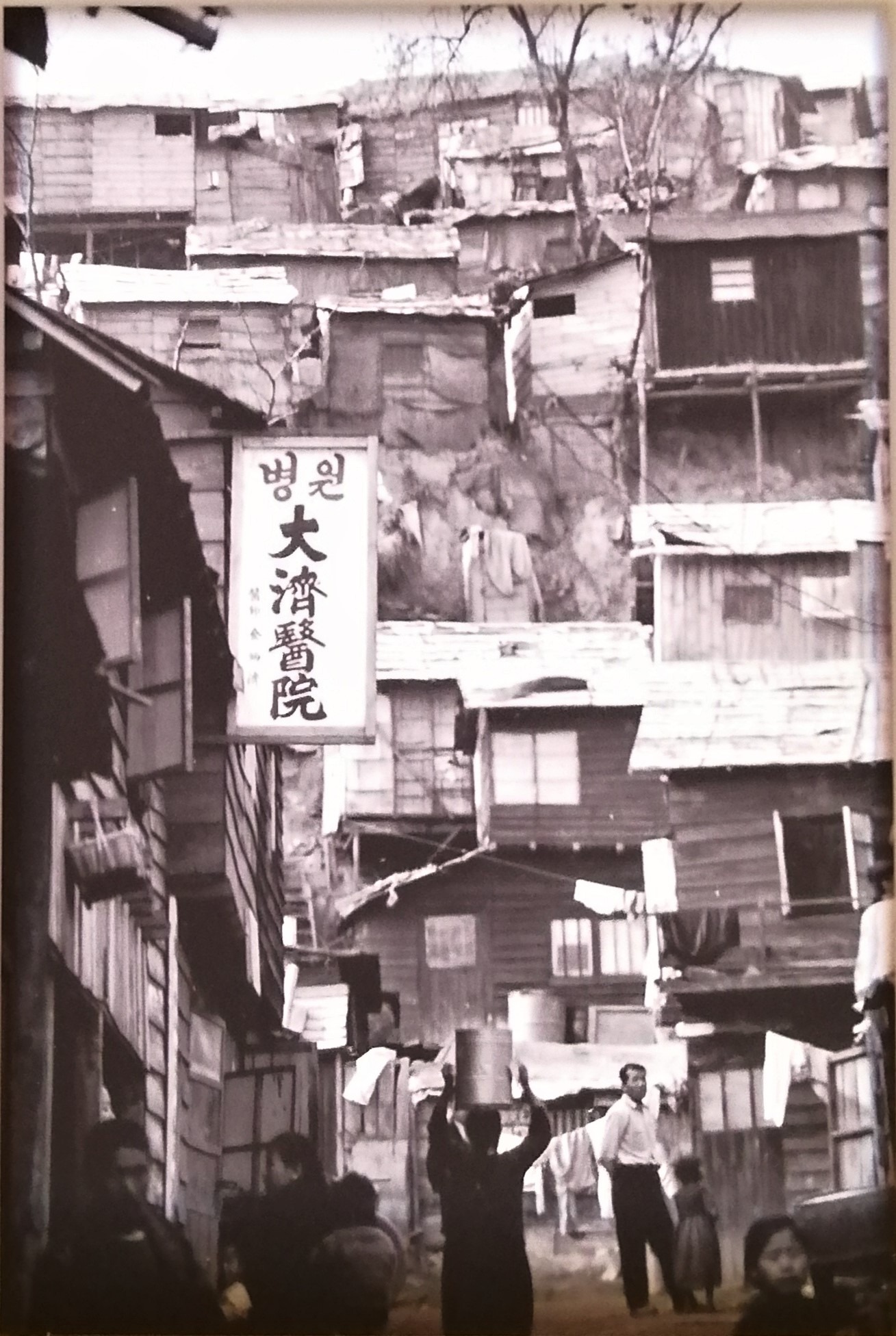

Le quotidien des réfugiés sur les hauteurs de la ville.

L’après-guerre : une créativité artistique et culinaire sans précédent

Un brassage culturel productif

Parmi ceux qui ont afflué de tout le pays pour trouver refuge à Busan se trouvaient des musiciens, peintres et écrivains. Il en ressort une grande effervescence artistique. Compositeurs, paroliers et chanteurs donnent vie en musique à la réalité de l’exil, au manque de la terre natale et au quotidien à Busan. Les peintres mettent leurs talents en commun au sein de la Société de Porcelaine Daehan. Cette entreprise de fabrication de porcelaine rachetée en 1950 aux Japonais par Ji Yeong Jin devient un important lieu d’expression de la culture traditionnelle coréenne pendant une vingtaine d’années : scènes de vie et villages viennent orner des objets décoratifs qui fascinent les visiteurs étrangers. Rapidement, tous ces artistes se réunissent dans les dabang, des cafés culturels où ils peuvent échanger et nourrir leur créativité tout en dégustant thé, café ou autres boissons. Ces lieux sont devenus des emblèmes à part entière du bouillonnement créatif sans précédent qui caractérise alors Busan malgré des temps difficiles.

Exemple de porcelaine Daehan.

Naissance d’une culture culinaire inédite

- Milmyeon

L’hiver venu, les réfugiés sont nostalgiques d’un plat réconfortant : les naengmyeon, littéralement des nouilles froides, confectionnées à base d’amidon de sarrasin ou de pomme de terre et servies dans du dongchimi (bouillon de kimchi au radis). Ils en improvisent alors une nouvelle version avec les ingrédients à disposition à Busan. La fécule était denrée rare, par contre l’armée américaine distribuait de la farine de blé dans le cadre de l’aide alimentaire. La recette des naengmyeon fut donc adaptée avec des nouilles à la farine (en coréen, milgaru signifie « farine »). Le plat qui en découla fut donc appelé milmyeon.

- Dwaeji Gukbap

Il s’agit d’une soupe au porc et au riz. L’habitude de préparer un bouillon à base de viande et d’y ajouter du riz remonte à très loin en Corée. Mais il semble que le dwaeji gukbap en tant que tel soit né à Busan. Les réfugiés souffrant de la faim et de la pauvreté auraient récupéré les os jetés par l’armée américaine pour en faire du bouillon, faute d’avoir les moyens d’acheter de la viande.

Années 1960-1980 : Busan au cœur de la politique d’industrialisation

La pêche et la marine en première ligne

On pourrait résumer l’état d’esprit des Busaniens de l’époque par cette phrase : « tous sur le pont ». Tous mettent leurs forces au service de la reconstruction économique.

Le développement de la pêche est valorisé par le gouvernement et bat son plein. Poissons et fruits de mer sont de la matière première offerte par les flots, mais c'est au prix de beaucoup de travail qu'ils sont mis au cœur du commerce à Busan. C'est à cette période que le marché Jagalchi établit sa position de marché au poisson le plus important de Corée, avec entre autres la vente de maquereau. Les vendeuses qui s'y trouvent sont affublées du surnom de « Jagalchi Ajuhmma » jusqu'à ce jour.

Sur l’île de Yeongdo toute proche, reliée à Busan depuis l’inauguration du pont en 1934, les femmes s’activent. Rouille ou crustacés, rien ne résiste aux coups de marteaux minutieux et infatigables qu’elles frappent sur les coques des bateaux. On les surnomme les dames « kangkangi » en référence à leur travail bruyant (« kang kang » pourrait être traduit par « boum boum » en français).

Dames kangkangi au travail.

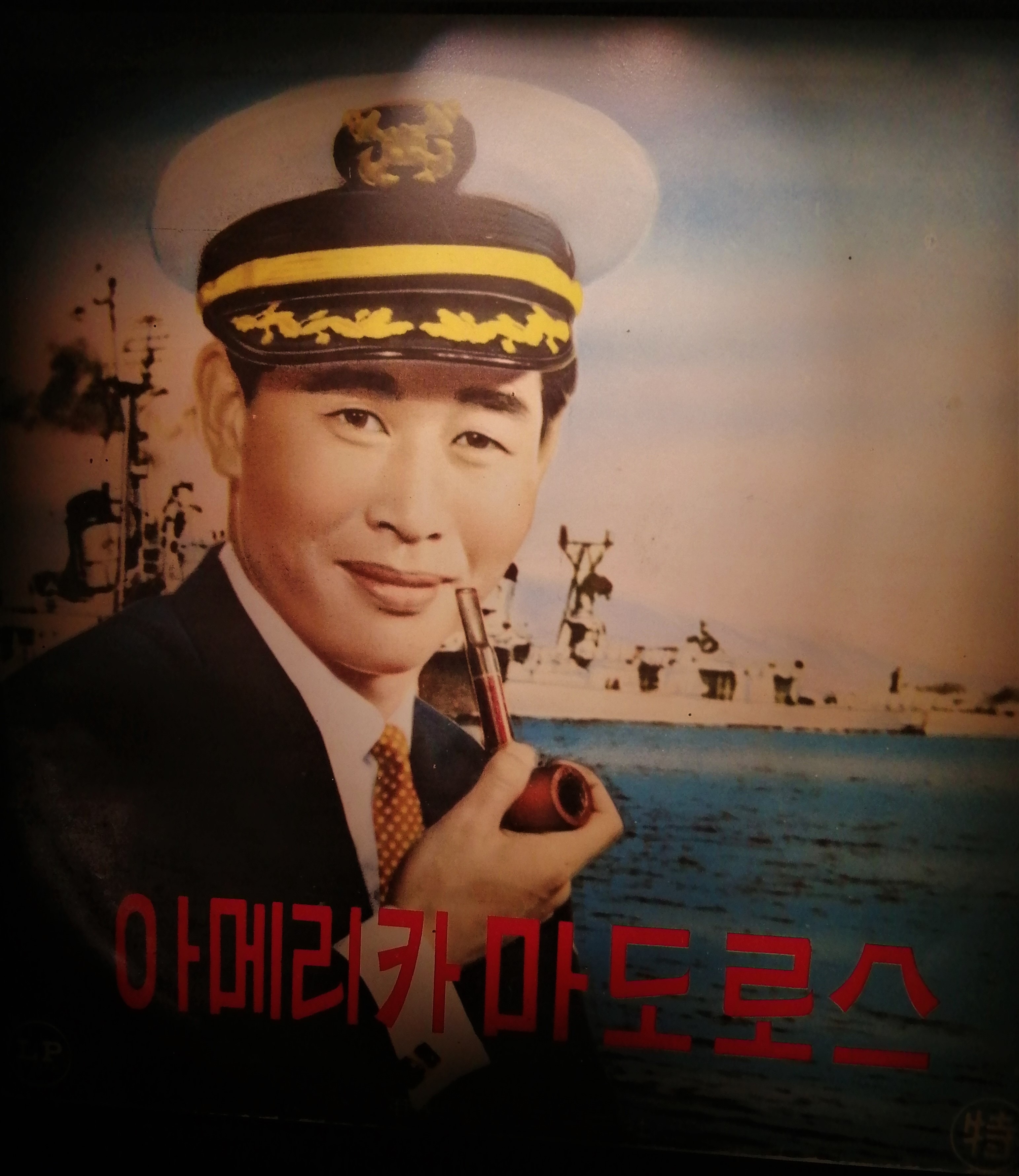

Les hommes de Busan restent confrontés au manque de travail sur terre. Cela les pousse à s’engager comme marins à bord des transporteurs japonais. L’uniforme a beau être flatteur, la réalité est difficile pour ces chefs de famille toujours en mer. Mais les sacrifices qui leur permettent de nourrir leurs familles participent aussi très fortement au développement de l’économie coréenne. Ils sont reconnus pour leur sérieux et leurs compétences si bien qu’ils finissent par travailler sur des bateaux qui vont en Amérique et en Europe. Ils font ainsi entrer des devises étrangères en Corée et acquièrent un savoir-faire qui va être mis au service du développement du transport maritime. Rien que pour l’année 1967, ceux qu’on appelait les madoros ont généré plus de cinq millions de dollars, c'est-à-dire plus que les revenus rapportés par tous les transporteurs coréens de l’époque réunis.

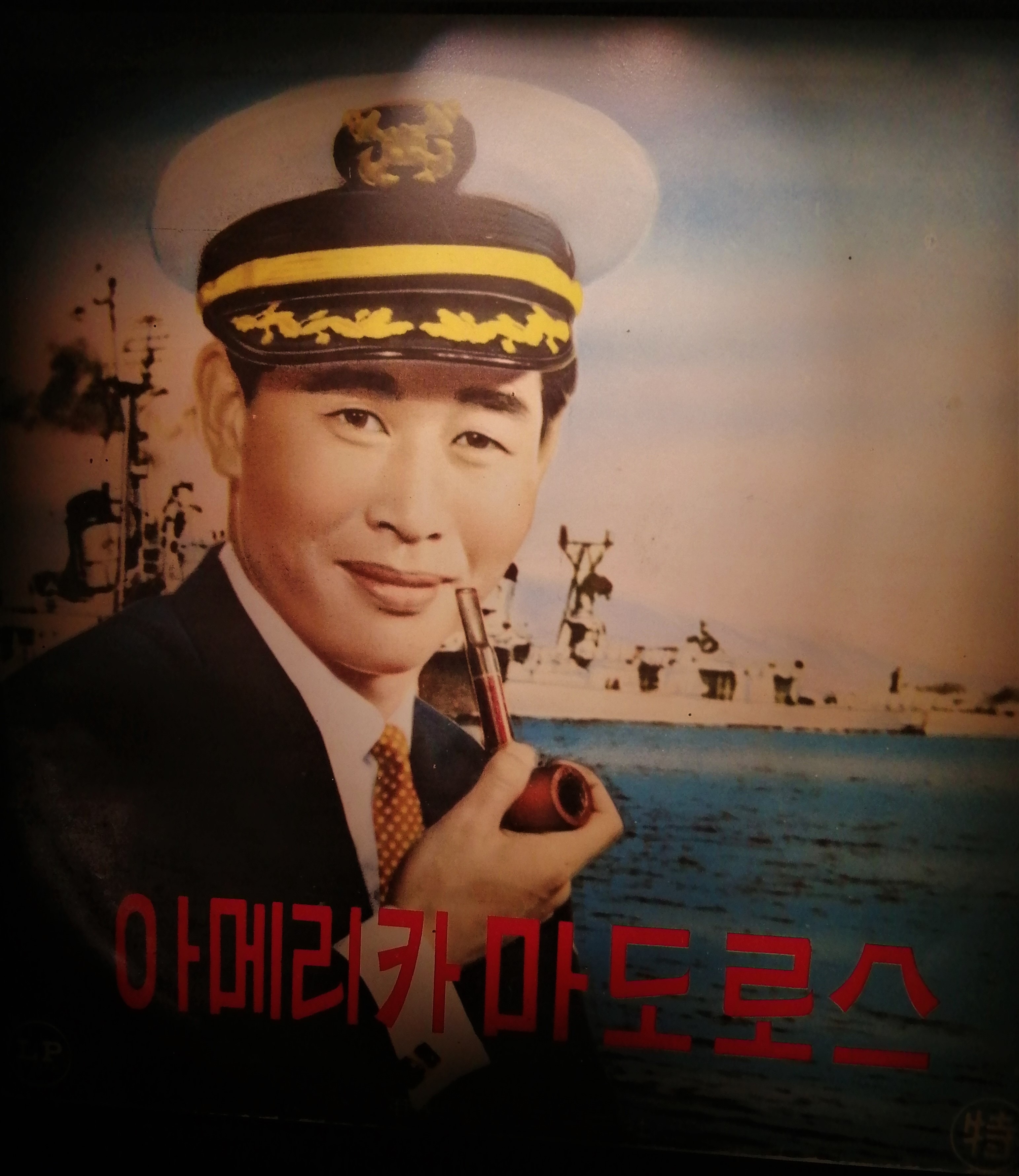

America Madoros : couverture d'un album de musique.

Imports étrangers VS début des exports coréens

Cette époque marque l’introduction pas très légale mais massive de produits internationaux dans le quotidien des habitants de Busan. La plaque tournante de la vente d’articles de contrebande est le marché Gukje (marché international). Proposée à des tarifs abordables, sa marchandise venue des Etats-Unis, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan fait grandir sa popularité.

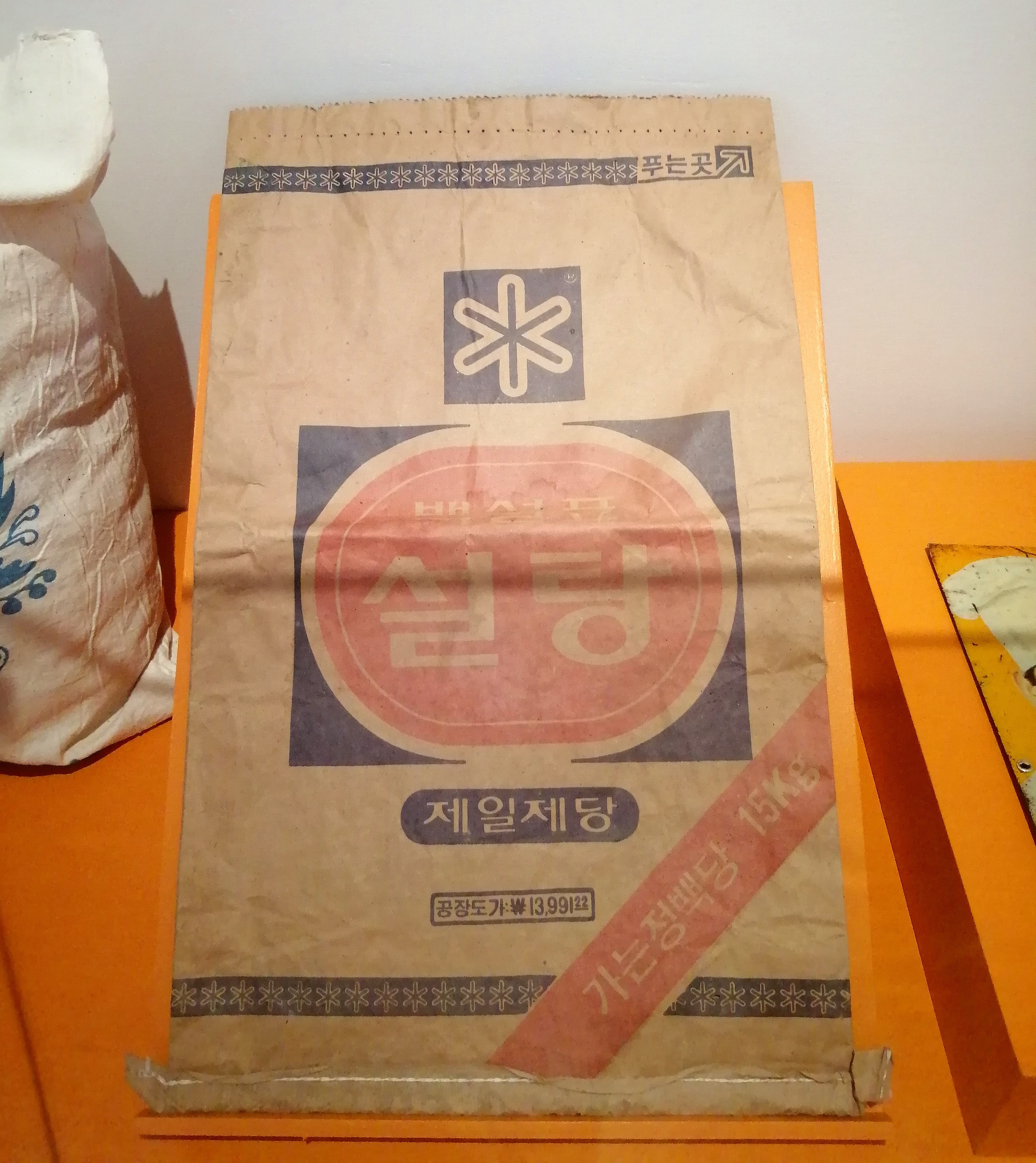

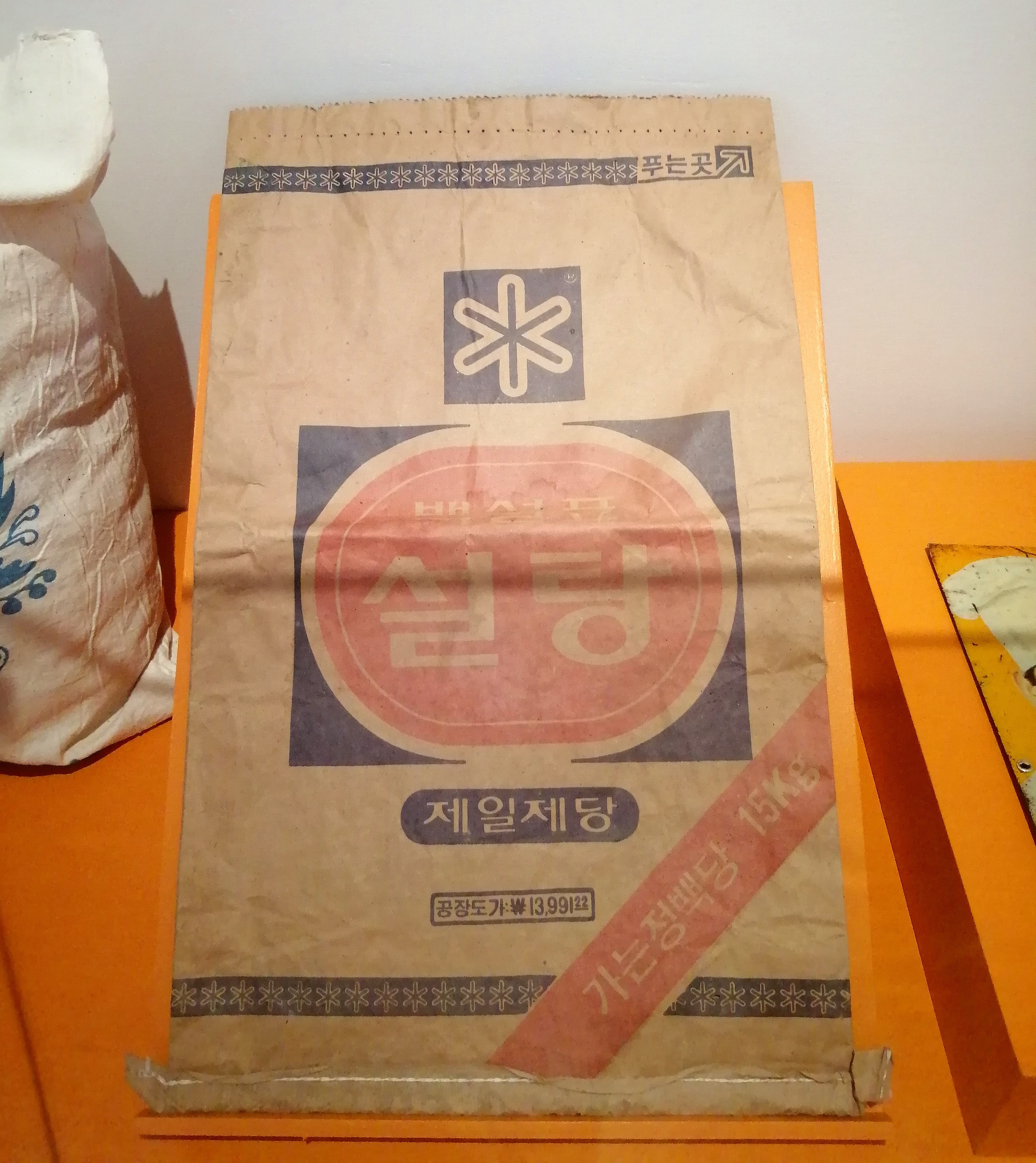

Dans le même temps, l’après-guerre voit les usines se multiplier à Busan. Les manufactures de textile, sucre et farine sont désignées par l’expression « les 3 blancs ». Les industries du bois et du caoutchouc se développent aussi rapidement. Cette période marque l’avènement des actuels chaebols Samsung, LG Chemical et LG Electronics, qui sont fondés à Busan sous les noms de Jeil Jedang, Lucky Chemical et Geumsung.

Sac de sucre de l'enseigne Jeil Jedang.

C’est ainsi qu’on voit apparaître de plus en plus de produits « made in Busan », qui commencent à partir vers l’international depuis le port. Cela est en totale adéquation avec le modèle économique voulu par le pouvoir, c’est-à-dire une industrialisation basée sur l’exportation.

En parallèle, on assiste à une volonté de redécouverte et de valorisation de la culture coréenne : après des décennies voire des siècles d’exposition forcée à des cultures étrangères (chinoise, japonaise, occidentale), la Corée aspire à se réapproprier son identité et son héritage culturel millénaire. L’accent est alors mis sur les arts traditionnels, dans lesquels le chant et la danse occupaient une place de choix. Ces performances masquées étaient étroitement associées aux rituels chamaniques ancestraux.

Buk : une des percussions les plus représentatives de la musique traditionnelle.

Exemple de masques.

L’intérêt du grand public pour la culture coréenne antique est favorisé par des reportages dans la presse. Par exemple, de 1960 à 1962, la série de reportages « Les maîtres du patrimoine culturel » publiée par le Hanguk Ilbo met en avant les arts traditionnels. Cette démarche a été appelée par certains historiens “le nationalisme culturel”. C’est dans ce cadre que les arts scéniques traditionnels de Busan sont mis en lumière. En 1967, le Dongnae Yaryu, un mélange de théâtre et de danse masqués originaires de Dongnae, est nommé « Patrimoine culturel immatériel important » n°18 (l’appellation actuelle est « Patrimoine culturel immatériel national »). Et en 1971, c’est au tour du Suyeong Yaryu (performance traditionnelle de la zone de Syeong) de suivre le même chemin.

Busan aujourd’hui : une référence économique et culturelle internationale où passé, présent et futur cohabitent

Busan est une métropole moderne et dynamique. Elle garde de son passé tumultueux une résilience à tout épreuve et une capacité impressionnante à s'adapter. Son port est désormais un incontournable dont la capacité logistique impressionnante est reconnue à l'échelle mondiale. Ses conteneurs à perte de vue font partie du paysage de cette ville qui reste indéniablement une cité industrielle au cœur des exportations coréennes. La ville reste aussi fidèle à son statut de lieu de rencontre artistique. En effet, Busan est un acteur majeur de la scène cinématographique depuis le lancement en 1996 du Festival international du film de Busan (BIFF). Sa programmation au long des 27 dernières années a joué un rôle de premier plan dans la diffusion du cinéma asiatique et a contribué à la montée en puissance de l’industrie du cinéma coréen.

Affiche du BIFF 2022.

En tant que candidate pour l’Exposition Universelle de 2030, la ville se veut résolument tournée vers l’avenir, au cœur des enjeux climatiques, énergétiques, technologiques et éducationnels mondiaux.

On souhaite à Busan que sa candidature soit retenue pour cet événement de très grande ampleur. 부산, 화이팅!

* Cet article a été rédigé par une journaliste honoraire de Korea.net. Présents partout à travers le monde, nos journalistes honoraires partagent leur passion de la Corée du Sud à travers Korea.net.

caudouin@korea.kr

Les plus lus

- De scénariste de webtoon à productrice de K-dramas : le parcours de Song Jin Sun

- Bae Doona de retour au cinéma avec « Virus », une comédie romantique aux odeurs de printemps

- Héritage coréen : tradition et modernité. Épisode 7 : Tomorrow X Together en VR, une immersion inédite entre réalité virtuelle et rêve éveillé

- La Welcome Week 2025 accueille les touristes étrangers en Corée jusqu'au 16 juin prochain

- Avec « Far East » et son univers pictural coloré, l’artiste coréenne Yoon Jongsuk accompagne l’arrivée du printemps à Paris