- 한국어

- English

- 日本語

- 中文

- العربية

- Español

- Français

- Deutsch

- Pусский

- Tiếng Việt

- Indonesian

Après Jeonju, mon voyage s’est poursuivi en direction de Gwangju, l’ancienne capitale du Jeolla du Sud, l’une des villes les plus intéressantes de Corée, à mon avis. Gwangju est connue pour ses paysages magnifiques de montagnes, de vallées et de lacs, appréciés des randonneurs. Située au sud-ouest de Séoul, à trois heures de route en autocar, c’est une ville d’art au développement exponentiel qui porte en elle le souvenir des répressions qui l’ont meurtrie.

© Asia Culture Center

Asia Culture Center

Le Centre des cultures asiatiques est l’une des premières visites à faire. Ce lieu est un témoignage de l’identité et de l’expérience asiatique.

L’immense bâtisse qui se dresse au cœur de Gwangju est une ouverture sur les cultures d’Asie, de la Perse à l’Ouzbékistan, la Corée ou le Kazakhstan en passant par la Turquie, la Mongolie, l’Inde, la Chine, la Russie ou le Vietnam. Cette organisation internationale d’échanges culturels entre les pays asiatiques offre un large éventail d’activités, d’événements et des espaces de recherches.

Le Centre des cultures asiatiques accueillait jusqu’au 28 mai une exposition sur le compositeur et ethnomusicologue, Jeong Chu (1923-2013). Oublié en Corée du Sud parce qu’il avait choisi de s’établir en Corée du Nord, oublié aussi en Corée du Nord parce qu’il s’était montré très critique vis-à-vis de Kim Il-sung et de son culte de la personnalité, il avait dû s’exiler. Il avait fini par s’installer au Kazakhstan où il était respecté et célébré. Jeong Chu, ou Ten Chu, est un pionnier de la musique moderne. Grâce à lui, les chants et les musiques des Goryeo, ces Coréens déportés en Union soviétique par Staline en 1937, ont connu une large audience. Sa composition Fatherland est une exaltation de son patriotisme et une affirmation de son amour pour sa terre natale.

© Compte Facebook de la ville de Gwangju

La Biennale de Gwangju

Tous les deux ans, la Biennale de Gwangju revient avec sa kyrielle d’expositions. Cette année, elle se tient jusqu’au 9 juillet et accueille plus de 300 œuvres de 79 artistes contemporains.

Le thème de cette 14e édition est intitulé « Soft and weak like water » (doux et faible comme l'eau), extrait du Dao Dae Jing, un texte taoïste, rappelant la quiétude de l’eau qui s’infiltre lentement, rendant vulnérable voire détruisant plus puissant qu’elle. « Cette métaphore veut promouvoir la résistance et la solidarité, et envoyer un message d'espoir face aux défis auxquels nous sommes confrontés, comme le post-colonialisme et la crise environnementale », a expliqué Lee Sook-kyung, la directrice artistique de la Biennale.

L‘événement présente une exposition principale et neuf pavillons nationaux (Pays-Bas, Suisse, Ukraine, Israël, Italie, Chine, Canada, Pologne et France) dressés en différents lieux de la ville : le hall d'exposition de la Biennale de Gwangju, le musée national de Gwangju, le Horanggasy Artpolycon, l'Artspace House et le temple Mugaksa.

L'exposition principale qui se tient au hall de la Biennale de Gwangju se déploie sur quatre étages autour des œuvres des artistes : Buhlebezwe Siwani (Afrique du Sud), Fatah El Qasimi (Abu Dhabi), Oh Yoon (Corée du Sud), Taiki Sakpisit (Thaïlande), Larry Achiampong (Ghana, Grande-Bretagne), Malgorsata Mirga-Tas (Pologne), Pangrop Sulak (Malaisie), Mayunkiki (Sapporo, Japon), Guadalupe Maravilla (Salvador)…

© Eléonore Bassop

Le pavillon néerlandais a présenté un projet original et ambitieux intitulé « Court of Intergenerational climate crimes - Extinction Wars » de Radha D’Souza et Jonas Staal.

L’exposition a des allures de camps retranchés avec des bidons de matières dangereuses, des enclos cernés de barbelés, des sacs de sable semblant craindre quelques assauts et des pancartes affichant les espèces animales et végétales en voie de disparition. Puis une vidéo explique l’origine de ce projet et le but que se sont fixés les initiateurs, à savoir dénoncer les crimes contre l’environnement et la prédation des États et des multinationales, pour les traduire devant les tribunaux. Mais aussi démontrer que capitalisme et colonialisme ont partie liée depuis toujours.

© Eléonore Bassop

Des actions similaires ont été menées par le Tribunal Russell, créé entre autres par Jean-Paul Sartre en 1966, pour dénoncer les crimes politiques des États. Côté littérature, il faut lire l’essai de Kathryn Yusoff, A billion black Anthropocenes or none, paru en 2018 aux Presses universitaires de l’université du Minnesota, qui a théorisé la notion d’anthropocène noir et demandant à « décoloniser la géologie pour faire monde avec la terre ».

Cette exposition passionnante est à voir au Musée national de Gwangju jusqu’au 30 juillet 2023.

Le travail des artistes présents à cette Biennale questionne notre époque qui n’a pas tourné la page de ses démons passés : la guerre, le colonialisme, les discriminations, les crimes environnementaux sont des sujets qui les préoccupent. Néanmoins, il y a aussi le besoin de raconter la vie de tous les jours, la famille, les rites ancestraux et la spiritualité des communautés, comme pour se retrouver et se ressourcer.

© Eléonore Bassop

Autres expositions

Avec la Biennale, d’autres expositions sont à visiter notamment l’exposition de peinture de Bak Kyung-hoon qui se penche sur le massacre des civils du 3 avril 1948 sur l’île de Jeju, interrogeant les responsabilités du gouvernement de l’époque et ses alliés.

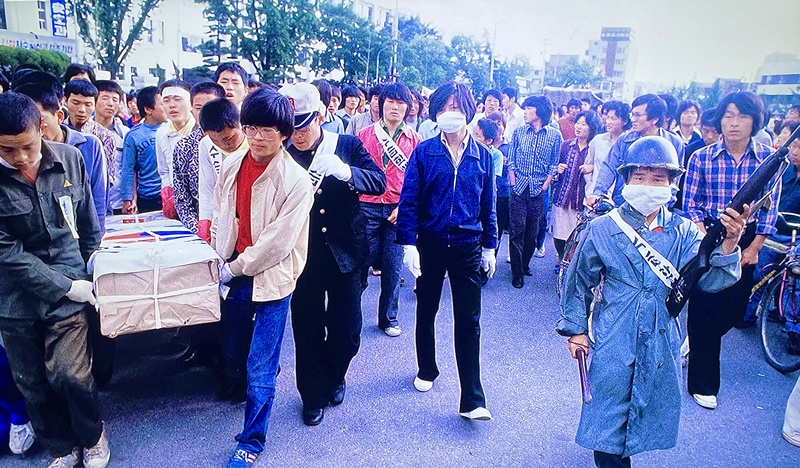

L’exposition de Kim Oh Suk intitulée « A Speck of Black Ink » présente des dessins à l’encre. L’artiste revient sur le soulèvement de Gwangju en 1980 mais aussi sur la vie de gens ordinaires.

© Eléonore Bassop

L’événement majeur qui est attendu en mai à Gwangju, c’est la commémoration du mouvement pour la démocratisation du 18 mai 1980.

Pour cette 43e commémoration, une manifestation anti-impérialiste avait été organisée en présence d’invités venus de Grande-Bretagne, du Venezuela, de France, des États-Unis et d’ailleurs. Sous un soleil de plomb, jeunes et anciens, artistes et militants, Coréens et étrangers, se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes de mai 1980 et pour rappeler que les maux dénoncés alors sont toujours d’actualité, la vigilance restant de mise.

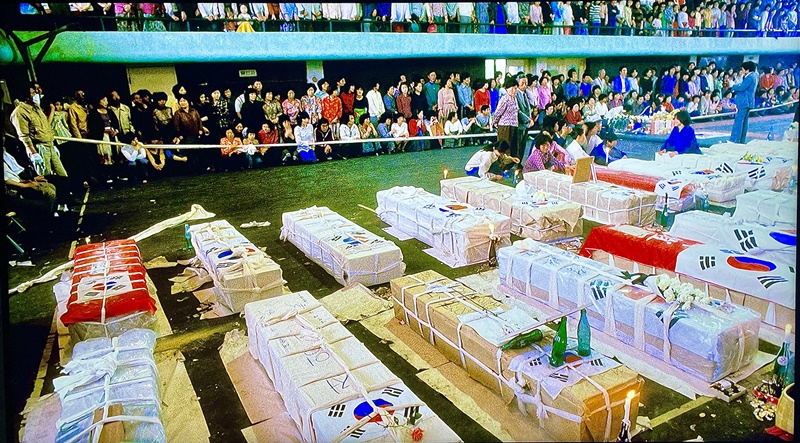

L’émotion était à son comble lors de la visite de l’exposition photos installée pour l’occasion au Mémorial du 18 mai. Les photos de François Lochon et Patrick Chauvel, deux journalistes français présents en mai 1980, témoignent de la violence des militaires, les mises à sac, les arrestations, les morts, la désolation des familles recueillies sur des cercueils de fortune et la résistance, malgré tout. Cette exposition bouleversante ne laisse personne indiffèrent, tant le regard las et désespéré des victimes fixant l’objectif semblent interpeller le visiteur.

Une scène de Taxi Driver, film basé sur le soulèvement de Gwangju du 18 mai. © Showbox Corp

Mais que s’est-il passé entre le 18 mai et le 27 mai 1980 à Gwangju ?

L’histoire des démocraties est jalonnée de victimes exécutées pour qu’advienne la liberté pour tous.

Ce fut le cas en France lors de la Commune de Paris en 1871. En Corée, lorsque déjà en 1929, des étudiants de Gwangju s’opposèrent à l’occupant japonais. En Grèce, en 1973, lors de la manifestation des étudiants réclamant le retour de la démocratie dans leur pays alors sous le joug du régime des colonels. En Corée, encore, le 18 mai 1980, lors du mouvement pour la démocratisation de Gwangju.

© Eléonore Bassop

Chronologie macabre

Après l’assassinat du président Park Chung Hee, le 26 octobre 1979, le général Chun Doo Hwan arrive au pouvoir après un coup d’État. Il instaure la loi martiale, les universités sont fermées, les activités politiques sont restreintes.

Le 15 mai 1980, les étudiants protestent contre la loi martiale. En réaction, le 17 mai, Chun Doo Hwan renforce la loi martiale et envoie des troupes militaires dans toute la Corée.

Le 18 mai, les premières échauffourées ont lieu avec la police lors de la fermeture de l’université nationale du Chonnam. L’armée est appelée, la violence monte d’un cran. Les manifestations s’amplifient, c’est l’escalade, les forces de l’ordre tirent sur les civils désarmés causant la mort de milliers de personnes. Les jours suivants, les protestations se propagent à toute la région, la répression se poursuit dans le sang jusqu’au 27 mai.

Selon les chiffres officiels, il y aurait eu 165 morts, 75 disparus et 3 515 blessés du côté des manifestants, 41 morts et 253 blessés du côté des forces de l’ordre. Mais pour les associations de défense des droits de l’homme, il y a eu des milliers de morts.

En 1997, un cimetière est érigé en mémoire des victimes à Gwangju. Il est déclaré cimetière national en 2002.

Enfin…

Gwangju, c’est certes le rappel de la répression du 18 mai 1980, mais aujourd’hui, c’est aussi une ville jeune et dynamique tournée vers l’avenir, où il fait bon vivre et se divertir.

* Cet article a été rédigé par une journaliste honoraire de Korea.net. Présents partout à travers le monde, nos journalistes honoraires partagent leur passion de la Corée du Sud à travers Korea.net.

etoilejr@korea.kr